Les forces contraires de Bolivie

On va s’arrêter cette fois sur la Bolivie. Dans ce pays pauvre et inégalitaire, les mouvements populaires sont suffisamment puissants et organisés pour avoir mis Evo Morales au pouvoir en 2006, malgré la pression médiatique nationale et internationale. Les réformes sociales menées par le gouvernement n’ont que fort peu enchanté les multinationales implantées en Bolivie et les régions les plus riches du pays, qui ont fait ce qu’elles pouvaient pour provoquer une crise dans le pays. Aujourd’hui la situation semble moins critique, mais les forces en puissance sont loin d’avoir réglé leurs différends.

Le pays compte un peu plus de 9 millions et demi d’habitants mais une quarantaine de langues y sont parlées. Dans le nord et l’ouest, les régions les plus montagneuses, de nombreuses communautés parlent des langues amérindiennes (Quechua, Aymara, Guarani, Chiquito…).

Dans le nord et l’ouest, les régions les plus montagneuses, de nombreuses communautés parlent des langues amérindiennes (Quechua, Aymara, Guarani, Chiquito…).

La population bolivienne est assez divisée, entre la très large minorité de blancs (15%), les métis (un tiers de la population) et les indiens (plus de la moitié) qui se retrouvent en bas de l’échelle sociale. Les Quechuas représentent près de 30% de la population totale, les Aymara 25%. Près de 90% de la population rurale (40% des boliviens) se revendique indienne.

Le pouvoir, comme dans tous les pays d’Amérique latine, et même chez nous d’ailleurs, est détenu la plupart du temps par l’oligarchie locale, composée de propriétaires terriens (87% des terres appartiennent à 7% de la population, 4 millions de paysans sont sans terre) et de grands entrepreneurs, notamment miniers au départ, puis de l’élite capitaliste aujourd’hui.

Les ressources sont principalement minières : étain, lithium, plomb, argent, cuivre, antimoine, or, zinc, tungstène, mais le sous-sol contient aussi pas mal de gaz (on y a découvert en 2000 la deuxième plus grande réserve du continent, et une grande partie du gaz est dans la région de Santa Cruz) et de pétrole. Cependant, la très grande majorité de la population travaille dans le secteur agricole.

Le XIXè et les XXè siècle ont vu de nombreux coups d’Etat (192, depuis l’indépendance en 1825 jusqu’en 1982), guerres civiles et autres soulèvements populaires. Les militaires, comme les caudillos du XIXè, ont eu leurs heures de gloire jusque récemment.

Les compagnies étrangères, comme la Standard Oil Company (SOC) de Rockefeller, n’ont pas hésité à intervenir dans les affaires du pays. La pétrolière avait en effet acquis en 1931 le droit d’extraire en Bolivie, jusqu’en 1937, date à laquelle le gouvernement a mis un terme à la concession. Il est vrai que la SOC avait, avec Shell, largement contribué à l’éclatement d’un conflit avec le Paraguay pour s’assurer le contrôle de champs pétrolifères[1].

Comme souvent, les révolutions populaires sont vite recadrées. La carrière d’un personnage tel que Paz Eternssoro, par exemple, révèle assez bien les crises qu’a pu traverser la Bolivie. En 1952, Paz Estenssoro s’est fait éjecter alors qu’il s’apprêtait à mener les réformes sociales (redistribution des terres, nationalisation des compagnies minières…) pour lesquelles il avait été élu. Victor Paz Estenssoro avait lancé dix ans plus tôt le Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), anti-impérialiste, revendiquant la souveraineté populaire et réclamant la justice sociale. Le MNR était d’ailleurs l’une des parties prenantes à un coup d’Etat mêlé de soulèvements populaires réalisé avec une frange progressiste des militaires, en 1943. Il se retrouve ministre de l’agriculture et mène une réforme agraire, reconnaît des droits aux indiens, très souvent exploités dans les grandes propriétés et surendettés auprès des propriétaires. Il tente donc de faire respecter certaines lois aux grands propriétaires terriens et aux compagnies minières.

Comme souvent, les révolutions populaires sont vite recadrées. La carrière d’un personnage tel que Paz Eternssoro, par exemple, révèle assez bien les crises qu’a pu traverser la Bolivie. En 1952, Paz Estenssoro s’est fait éjecter alors qu’il s’apprêtait à mener les réformes sociales (redistribution des terres, nationalisation des compagnies minières…) pour lesquelles il avait été élu. Victor Paz Estenssoro avait lancé dix ans plus tôt le Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), anti-impérialiste, revendiquant la souveraineté populaire et réclamant la justice sociale. Le MNR était d’ailleurs l’une des parties prenantes à un coup d’Etat mêlé de soulèvements populaires réalisé avec une frange progressiste des militaires, en 1943. Il se retrouve ministre de l’agriculture et mène une réforme agraire, reconnaît des droits aux indiens, très souvent exploités dans les grandes propriétés et surendettés auprès des propriétaires. Il tente donc de faire respecter certaines lois aux grands propriétaires terriens et aux compagnies minières.

Un conseil national indigène a même lieu en 1945, et un syndicat de mineurs est mis sur pieds.

Evidemment, tout cela ne plaît pas à l’élite du pays, qui mène une virulente opposition, et à l’international ce gouvernement n’est pas des plus populaires, si bien que le général au pouvoir est assassiné en 1946, et Paz Estensossoro doit fuir en Argentine et ne reviendra que six ans plus tard, en 1951, après qu’un de ses proches ait accédé au pouvoir avant que les élections ne soient annulées par une junte militaire menée par Guillen Olmos.

Un mouvement ouvrier et communiste (le PC ayant été interdit l’année d’avant) a ensuite commencé à se répandre dans le pays et prend le pouvoir en avril 1951, mettant Paz Estenssoro au pouvoir avec Siles Zuaso. Les élections sont annulées par Ballivian Rojas qui mène un coup d’Etat, puis se fait renverser après des combats sanglants contre le MNR et un mouvement de mineurs et de paysans, métis et indiens, en 1952. Paz Estenssoro devient président, Siles Zuaso vice président.

On instaure le suffrage universel, on mène une réforme agraire[2] en abolissant au passage l’esclavage des  indiens via la redistribution aux sans terres d’un million d’hectares accaparés par les grands propriétaires, on ferme les mines d’étain de différentes compagnies qui étaient derrière le précédent coup d’Etat et avaient pompé les ressources au seul bénéfice de l’étranger, on déclare le monopole d’Etat[3] sur la commercialisation de l’ensemble des minerais (mais il n’y eut pas d’expropriation pour les entreprises de petite et moyenne taille). Un tiers seulement de l’activité minière est restée entre les mains d’entrepreneurs privés. Par exemple, en 1950 (année où les exportations d’étain –qui représentent 70 à 80% du total des exportations- se sont élevées à 63 millions de dollars) 80% de la production d’étain est entre les mains de trois familles, les Patino (48%), Hochschild (25,4%) et Aramayo (6,9%), qui ont très vite su s’internationaliser en installer leur siège sur les grandes places boursières du monde. A propos de l’étain, on peut ajouter que dès la victoire de Paz Estenssoro, les prix ont été tirés à la baisse par les Etats-Unis, qui en 1953 payaient la livre à 0,83$ alors que le coût de production était de 1,01$ la livre. On comprend vite l’impact que ça a pu avoir les finances boliviennes, et les difficultés qu’il y a eu pour instaurer quelques réformes sociales.

indiens via la redistribution aux sans terres d’un million d’hectares accaparés par les grands propriétaires, on ferme les mines d’étain de différentes compagnies qui étaient derrière le précédent coup d’Etat et avaient pompé les ressources au seul bénéfice de l’étranger, on déclare le monopole d’Etat[3] sur la commercialisation de l’ensemble des minerais (mais il n’y eut pas d’expropriation pour les entreprises de petite et moyenne taille). Un tiers seulement de l’activité minière est restée entre les mains d’entrepreneurs privés. Par exemple, en 1950 (année où les exportations d’étain –qui représentent 70 à 80% du total des exportations- se sont élevées à 63 millions de dollars) 80% de la production d’étain est entre les mains de trois familles, les Patino (48%), Hochschild (25,4%) et Aramayo (6,9%), qui ont très vite su s’internationaliser en installer leur siège sur les grandes places boursières du monde. A propos de l’étain, on peut ajouter que dès la victoire de Paz Estenssoro, les prix ont été tirés à la baisse par les Etats-Unis, qui en 1953 payaient la livre à 0,83$ alors que le coût de production était de 1,01$ la livre. On comprend vite l’impact que ça a pu avoir les finances boliviennes, et les difficultés qu’il y a eu pour instaurer quelques réformes sociales.

On crée aussi la Centrale Ouvrière Bolivienne (COB), gros syndicat socialiste, on réforme l’armée histoire de calmer les ardeurs putschistes, on crée des routes, on rend l’école obligatoire. On augmente aussi les salaires, mais une inflation galopante s’ensuit et la dette du pays augmente. Et les dissensions au sein de la coalition au pouvoir n’aident pas non plus.

La droite traditionnelle se réorganise donc et remet sur pieds la Falange Socialista Boliviana (fascisante) pour contester avec un acharnement certain le gouvernement en place et chacune de ses réformes, surtout la nationalisation des mines et l’omniprésence des Etats-Unis dans les affaires intérieures. Le financement des Phalanges est en partie venu du patronat, dont des propriétaires de mines, qui cherchaient à virer Paz Estenssoro.

Pendant ce temps-là, l’ingérence des Etats-Unis s’est renforcée grâce à des prêts et à des politiques d’ajustements structurels avant l’heure puisqu’il s’agissait d’appliquer les règles du libéralisme, ce qui a amené au divorce entre le MNR et les communistes.

Au début des années 60, Paz Estenssoro réforme l’industrie minière avec l’aide des Etats-Unis et de l’Allemagne : il « rationalise » le secteur, bloque les salaires et écarte les syndicats. Les Etats-Unis l’obligent aussi à prendre comme vice président le général Barrientos, un de ses anciens ennemis commandant des forces aériennes qui va d’ailleurs très vite organiser un coup d’Etat (toujours grâce aux Etats-Unis) en novembre 1964, obligeant Paz à fuir au Pérou.

Au début des années 60, Paz Estenssoro réforme l’industrie minière avec l’aide des Etats-Unis et de l’Allemagne : il « rationalise » le secteur, bloque les salaires et écarte les syndicats. Les Etats-Unis l’obligent aussi à prendre comme vice président le général Barrientos, un de ses anciens ennemis commandant des forces aériennes qui va d’ailleurs très vite organiser un coup d’Etat (toujours grâce aux Etats-Unis) en novembre 1964, obligeant Paz à fuir au Pérou.

La dictature s’installe donc en Bolivie, comme chez beaucoup de ses voisins au même moment, pour les mêmes raisons et grâce aux interventions extérieures, dont évidemment celles des Etats Unis. L’état de siège est décrété en 1967 suite à des grèves de mineurs, et en 1971 c’est le général Suarez qui prend le pouvoir, avec l’aide de Paz qui peut donc rentrer d’exil, et du MNR. En 1974, Paz a droit à son troisième exil, aux Etats-Unis cette fois. Banzer Suarez resserre les boulons, interdit les partis et les syndicats, avant de se calmer un peu et d’organiser des élections (qu’il bidonne pour installer son pion, le général Pereda), en 1978.

Pendant 22 ans, le pays connaît la répression, l’aliénation des médias et la militarisation. Les groupes paramilitaires prospèrent, notamment dans les régions riches où on retrouve parfois dans des villages entiers certains anciens (et même toujours) nazis comme Klaus Barbie[4] (alias Klaus Altmann, il a osé !). Celui-ci était à la tête des « novios de la muerte », les fiancés de la mort, des gros bras narcotrafiquants -comme Luis Arce Gomez- et paramilitaires, réputés pour enlever tout ce qui était de gauche ou d’un mouvement social. Son groupe et lui ont collaboré avec l’armée bolivienne et l’ont parfois formée, notamment pour tuer Che Guevara. Car, comme en Colombie, les courants politiques de droite (en l’occurrence extrême) et le narcotrafic sont liés :  le second finançant le premier tout en s’assurant qu’une population menacée votera bien pour leur candidat, et le premier laissant prospérer le second tout en tirant des bénéfices plus ou moins directs du trafic de drogue. Curieusement, à ce moment-là la cocaïne et le narco trafic ne dérangeaient pas les Etats-Unis, et sûrement pas au point de pulvériser des tonnes de Roundup sur les campagnes d’Amérique Latine ou de financer les armées locales sous prétexte de lutter contre le narcotrafic. Enfin, bref.

le second finançant le premier tout en s’assurant qu’une population menacée votera bien pour leur candidat, et le premier laissant prospérer le second tout en tirant des bénéfices plus ou moins directs du trafic de drogue. Curieusement, à ce moment-là la cocaïne et le narco trafic ne dérangeaient pas les Etats-Unis, et sûrement pas au point de pulvériser des tonnes de Roundup sur les campagnes d’Amérique Latine ou de financer les armées locales sous prétexte de lutter contre le narcotrafic. Enfin, bref.

En 1985, après 22 ans de dictature, le pays allait mal sur le plan social mais aussi économique, et l’inflation était galopante. Les réformes libérales ont fait réagir les syndicats, et on finit par organiser des élections anticipées. Banzer obtient 28% des suffrages au 1er tour et Paz, 26%, mais Paz finit par passer grâce à une coalition.

Il mène des politiques d’austérité (gel du salaire des fonctionnaires, contrôle des prix et des changes, augmentation de la TVA, renoncement de l’Etat à émettre de la monnaie, privatisations, appel aux investisseurs étrangers…) sous les conseils du FMI. On a notamment étouffé l’entreprise publique de gaz, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), dont le Trésor pompe 75 à 80% des ressources, avant de remettre en cause l’existence même des entreprises publiques, de fait mal gérées et endettées. Pour sortir de la crise, c’est une évidence : il faut privatiser et libéraliser encore plus. Très vite, toutes les réserves de gaz appartiennent à des entreprises étrangères.

Sous l’impulsion des Etats-Unis, on a aussi commencé la lutte contre la production de la coca, c’est-à-dire contre les paysans, pas les réseaux en eux-mêmes.

En 1993, c’est un autre membre de l’oligarchie, Sánchez de Lozada qui remporte les élections. Fils d’un diplomate basé aux Etats-Unis, il y a grandi et a étudié les sciences politiques à Harvard. Devenu un grand patron minier, parmi les plus grosses fortunes du pays, il est membre d’un MNR qui a viré au centre droit et il fut longtemps le bras droit de Paz Estenssoro. Il mène lui aussi une série de réformes libérales (privatisation des entreprises nationales de télécommunication, d’électricité, du pétrole etc., entrée de la Bolivie dans le Mercosur, décentralisation, introduction des fonds de pension pour remplacer les retraites…), largement encouragées par des multinationales telles que Comsur, dont Sanchez de Lozada est le 1er actionnaire, Bisa (Banco Industrial SA), Citybank ou Enron. Par un effet mécanique, les politiques d’ajustement structurel du FMI incitent à cultiver la coca, seule plante rentable pour les paysans des Andes. Accessoirement, on se demande comment Coca Cola ferait pour remplacer les plus de 60 tonnes de coca importées de Bolivie chaque année.

En 1993, c’est un autre membre de l’oligarchie, Sánchez de Lozada qui remporte les élections. Fils d’un diplomate basé aux Etats-Unis, il y a grandi et a étudié les sciences politiques à Harvard. Devenu un grand patron minier, parmi les plus grosses fortunes du pays, il est membre d’un MNR qui a viré au centre droit et il fut longtemps le bras droit de Paz Estenssoro. Il mène lui aussi une série de réformes libérales (privatisation des entreprises nationales de télécommunication, d’électricité, du pétrole etc., entrée de la Bolivie dans le Mercosur, décentralisation, introduction des fonds de pension pour remplacer les retraites…), largement encouragées par des multinationales telles que Comsur, dont Sanchez de Lozada est le 1er actionnaire, Bisa (Banco Industrial SA), Citybank ou Enron. Par un effet mécanique, les politiques d’ajustement structurel du FMI incitent à cultiver la coca, seule plante rentable pour les paysans des Andes. Accessoirement, on se demande comment Coca Cola ferait pour remplacer les plus de 60 tonnes de coca importées de Bolivie chaque année.

En 1996, on offre les hydrocarbures aux multinationales sur un plateau: la loi 1689 d’avril 1996 leur donne la propriété des hydrocarbures dès qu’ils sortent du sol. Depuis l’exploration jusqu’à la vente en passant par le raffinage et l’extraction, tout est entre les mains des compagnies étrangères[5]. A ce moment, les revendications de nationalisations reprennent de plus belle.

Les mouvements sociaux ne se font pas attendre (ni leur répression d’ailleurs), comme la marche de 20.000 indiens et paysans menée entre autre par Morales vers la Paz en décembre 1996, contre la réforme agraire et la lutte anti coca, ou la grève générale de 36 jours de février 1997… En avril 2000, année de la « guerre de l’eau » à Cochabamba contre la privatisation[6], Sanchez de Lozada finit par déclarer l’état de siège. Il est remplacé quatre ans plus tard par Banzer pour un mandat toujours placé sous le sceau du libéralisme, puis revient en 2002 (Banzer, vieux et malade au bout de 30 ans à la tête de l’Etat, doit quitter le pouvoir) quand il gagne contre Evo Morales du MAS (Movimiento al Socialismo).

A cette époque, le « plan dignité » est mis en place avec les Etats-Unis afin d’éradiquer la culture de coca. Des  avions US ont tiré sur les champs et les paysans qui y travaillaient avant d’épandre leur Roundup sur les cultures mais aussi sur les terres vouées aux autres cultures, sur les rivières et les nappes phréatiques. Toutes les cultures ont été détruites à plusieurs reprises dans de nombreux villages, et l’eau a été contaminée, entraînant des maladies notamment chez les enfants. A la fin des quatre années d’épandage, il ne restait plus que 12.000 hectares de coca en Bolivie, mais les militaires américains ont remplacé les champs de coca.

avions US ont tiré sur les champs et les paysans qui y travaillaient avant d’épandre leur Roundup sur les cultures mais aussi sur les terres vouées aux autres cultures, sur les rivières et les nappes phréatiques. Toutes les cultures ont été détruites à plusieurs reprises dans de nombreux villages, et l’eau a été contaminée, entraînant des maladies notamment chez les enfants. A la fin des quatre années d’épandage, il ne restait plus que 12.000 hectares de coca en Bolivie, mais les militaires américains ont remplacé les champs de coca.

La lutte contre le « narcotrafic « s’est en outre doublée d’une militarisation renforcée du pays. Les Etats-Unis ont ainsi financé à hauteur de 900 millions de dollars la création d’une force d’attaque conjointe, la FTC. Laquelle s’est montrée plutôt violente avec les leaders syndicaux cocaleros, d’ailleurs pour eux ces syndicats étaient illégaux. C’est ainsi que des membres de la FTC ont assassiné le leader cocalero Casimiro Huanca en 2001, de sang froid selon les paysans, par un geste de self défense lors d’un affrontement selon l’armée, ou encore Marcos Ortiz en 2002. En toute impunité, bien entendu.

Certes, d’un point de vue macroéconomique, les résultats économiques de la Bolivie se sont améliorés (baisse de l’inflation, baisse des dépenses et résorption de la dette…), mais évidemment ces bénéfices ne sont pas fait ressentir dans la population de ce pays, le deuxième plus pauvre et inégalitaire d’Amérique Latine après Haïti.

L’arrivée sur scène de Morales

|

Né en 1959, il appartient à l’ethnie Aymara. Paysan, il se convertit à la culture de coca dans le Chapare pour parvenir à faire vivre sa famille. Il s’agit, rappelons-le, d’une culture traditionnelle dans la région. La coca, mâchée pure, a de nombreuses vertus comme éviter le mal des montagnes, couper la faim, stimuler la circulation sanguine… Morales devient l’un des leaders d’un mouvement syndical de cocaleros et est battu presque à mort par les milices anti coca en 1989, à la suite d’une altercation pour défendre les cultures de coca. Leader du Movimiento al Socialismo (MAS) en 1997, un mouvement très proche des syndicats et de leurs bases. La même année, il devient député, jusqu’en 2002, quand cinq cocaleros meurent lors d’affrontements avec la police et l’armée, ainsi que 3 militaires et un policier. Il est alors destitué de son mandat. En 2002 encore, il se présente à la présidentielle où perd de peu contre un Sanchez de Lozada qu’il contribue fortement à virer du pouvoir, et il remporte la présidentielle de 2005.

|

Le mois de février 2003 est marqué par des mouvements contestataires  indiens (notamment des cocaleros, les cultivateurs de coca) qui partent de Cochabamba dans le Chapare, et populaires (les travailleurs mais aussi la police, qui cesse de patrouiller dans les rues). Il y a une trentaine de morts lors des émeutes contre l’armée, et le gouvernement est en crise. Sanchez de Lozada reconnaît alors aux indiens le droit de continuer à cultiver la coca, comme ils le font depuis des siècles. Ce à quoi l’ambassadrice US n’a pas manqué de réagir en disant que toute légalisation de la culture de coca était une violation des accords internationaux liant la Bolivie.

indiens (notamment des cocaleros, les cultivateurs de coca) qui partent de Cochabamba dans le Chapare, et populaires (les travailleurs mais aussi la police, qui cesse de patrouiller dans les rues). Il y a une trentaine de morts lors des émeutes contre l’armée, et le gouvernement est en crise. Sanchez de Lozada reconnaît alors aux indiens le droit de continuer à cultiver la coca, comme ils le font depuis des siècles. Ce à quoi l’ambassadrice US n’a pas manqué de réagir en disant que toute légalisation de la culture de coca était une violation des accords internationaux liant la Bolivie.

Après le meurtre d’une fillette de 7 ans lors d’une manifestation à La Paz en septembre 2003, démarre une nouvelle vague de manifestations et de répression, qui mène vite à la chute du gouvernement sur fond de « guerre du gaz » et d’émeutes qui se poursuivent jusqu’en octobre. Ce mouvement a éclaté juste après que Sanchez de Lozada ait donné son accord au consortium Pacific LNG (British Gas, BP, Repsol) pour exporter du pétrole jusqu’aux Etats-Unis via un grand oléoduc passant par le Chili. Sanchez de Lozada fuit à Miami, et Carlos Mesa le remplace malgré les protestations US et le soutien affiché de José Marie Aznar à Sanchez de Lozada.

Les habitants des bidonvilles bloquent les routes d’entrée à La Paz du 8 jusqu’au 17 octobre 2003, malgré l’envoi de l’armée qui a provoqué un massacre. Spontanément, les violences, justifiées ouvertement par l’ambassadeur US, s’étendent à d’autres villes. En dix mois de contestation, 60 à 140 morts sont à déplorer selon les sources.

Classes moyennes, paysans, ouvriers, chômeurs, sont engagés côte à côte dans ces manifestations et réclament la démission du remplaçant de Sanchez de Lozada, Carlos Mesa. En juin 2005, celui-ci est poussé à démissionner par des manifestations dans tout le pays (parmi lesquelles la « seconde guerre de l’eau »[7]). La résistance est très forte du côté des indiens et des paysans, qui ont vu leurs conditions de vie et la taille de leur terrain diminuer au fil des années.

En juin 2005, celui-ci est poussé à démissionner par des manifestations dans tout le pays (parmi lesquelles la « seconde guerre de l’eau »[7]). La résistance est très forte du côté des indiens et des paysans, qui ont vu leurs conditions de vie et la taille de leur terrain diminuer au fil des années.

Des élections sont convoquées pour décembre 2005. Elle sont remportées par Evo Morales du MAS, un mouvement crée en 1987 pour représenter les cocaleros. Très vite, sous l’impulsion notamment de Morales qui prend la tête du parti lors de sa refondation en 1997, le mouvement s’allie avec les groupes indigènes. En 1997, Morales est élu député de Cochabamba avec 70% des voix, et à partir de là, le MAS a mené une grande partie des révoltes contre le gouvernement. Morales dénonce notamment la « militarisation » du conflit mais aussi la lutte contre la coca (cinq paysans sont morts cette année-là, mitraillés par des hélicoptères de la DEA (Drug Enforcement Administration) US).

En 2005, il accède donc à la présidence. Les grands axes de son programme concernent la lutte contre le trafic de drogue (mais sans l’ « aide » des US qui en profitent pour installer leurs bases dans le pays) et la préservation de la culture traditionnelle de coca, ainsi que la révision des contrats[8] des entreprises exploitant le gaz et le pétrole (dont la riche province de Santa Cruz détient une grande partie des réserves).

Début 2006, il annonce la nationalisation des chemins de fer, des télécoms et, puisque l’histoire a le hoquet, des hydrocarbures[9] (conformément au vote de 70% des boliviens pour la nationalisation des hydrocarbures lors d’un référendum en juillet 2004, et à la loi qui a suivi en mai 2005), ainsi que la renégociation sous 180 jours des contrats : YPFB est la seule compagnie autorisée à commercialiser les hydrocarbures. Il entame aussi très vite une sorte de nationalisation du secteur de l’électricité, jusque là en grande partie détenu par des compagnies étrangères, notamment Corani, détenue à 50% par une filiale de GDF-Suez et Guaracachi, l’autre grande compagnie nationale, qui est quant à elle détenue à 50% par la britannique Rurelec. Le plus gros distributeur, Transportadora de Electricidad, appartient à Red Electrica de Espana.

Un ministère de l’eau est instauré pour gérer au mieux cette ressource, et l’entreprise nationale de distribution  d’eau, Epsas, remplace la filiale locale de Suez. Une réforme agraire est aussi mise sur les rails, afin de rendre des terres productives aux paysans et indigènes. Cette réforme agraire promise durant la campagne, malgré les protestations énergiques de l’opposition dans les médias et au Parlement. Au passage, la loi interdit l’importation et la commercialisation d’OGM. Cette réforme a son intérêt, puisque « 0,63% des exploitations agricoles occupent plus des deux tiers des terres arables, tandis que 86% des petits exploitants doivent se contenter des 2,4% ». Un autre chiffre est très parlant : 91% des terres appartiennent aux « latifundistas », les grands propriétaires terriens[10], tandis que 71% de la population se contente des 9% restants. La loi limite la taille des exploitations, redistribue du matériel agricole et 2 millions d’hectares de terres qui étaient intégrées dans des grandes propriétés à des communautés indiennes et paysannes, elle donne des titres de propriété à des communautés paysannes... En ce sens, elle fait le chemin inverse de la réforme agraire de 1953.

d’eau, Epsas, remplace la filiale locale de Suez. Une réforme agraire est aussi mise sur les rails, afin de rendre des terres productives aux paysans et indigènes. Cette réforme agraire promise durant la campagne, malgré les protestations énergiques de l’opposition dans les médias et au Parlement. Au passage, la loi interdit l’importation et la commercialisation d’OGM. Cette réforme a son intérêt, puisque « 0,63% des exploitations agricoles occupent plus des deux tiers des terres arables, tandis que 86% des petits exploitants doivent se contenter des 2,4% ». Un autre chiffre est très parlant : 91% des terres appartiennent aux « latifundistas », les grands propriétaires terriens[10], tandis que 71% de la population se contente des 9% restants. La loi limite la taille des exploitations, redistribue du matériel agricole et 2 millions d’hectares de terres qui étaient intégrées dans des grandes propriétés à des communautés indiennes et paysannes, elle donne des titres de propriété à des communautés paysannes... En ce sens, elle fait le chemin inverse de la réforme agraire de 1953.

Il signe avec Castro et Chavez un traité commercial des peuples. Ensemble, ils mettent sur pied l’ALBA, l’Alternative Bolivarienne pour les Amériques, destinée à contrer la ZLEA (Zone de Libre Echange Economique) des Etats-Unis fidèle au dogme néo libéral. C’est lors d’un sommet de l’ALBA, en 2007, que Morales retire la Bolivie du CIRDI, le Centre international de règlement des différends liés à l’investissement[11], un organe de la très démocratique Banque Mondiale (où les Etats-Unis, avec 17% des voix à eux seuls, ont de fait un droit de veto), car, dit-il, « on ne peut participer à un organisme où les Etats sont toujours perdants ». Et puis, il cesse toute collaboration avec la DEA américaine, censée lutter contre le narcotrafic un peu partout dans le monde et venait de placer la Bolivie sur la liste noire des pays qui ne luttent pas suffisamment contre le trafic de drogue. Celle-ci est en effet soupçonnée d’avoir contribué aux soulèvements de 5 des 9 provinces du pays et Morales l’accuse en outre d’ « encourager le trafic de drogue » de la part de la Bolivie, qui cherche donc à empêcher la lutte contre le narcotrafic.

La nationalisation et la révision des prix du gaz furent également l’occasion d’ « inquiétudes » de la part de l’Argentine et du Brésil, dont la Bolivie est un gros pourvoyeur. Evidemment, pour les Etats-Unis il s’agit d’une « grave erreur ».

Et puis, Morales convoque une Assemblée constituante, pour faire une constitution bien plus favorable au peuple. En juillet 2006, les boliviens sont appelés aux urnes élisent 137 représentants issus du MAS sur 255. PODEMOS, en seconde position, en obtient 60. Comme il faut le vote des 2/3 des représentants, Morales doit quand même compose avec l’opposition pour cette nouvelle constitution. En même temps que la consultation pour la constituante, les provinces autonomistes sont parvenues à imposer un référendum sur l’autonomie où le non l’emporte avec 56,7% des suffrages au niveau national.

Toutes ces réformes ont fortement déplu à la bourgeoisie de la riche province de Santa Cruz, qui profite du programme de décentralisation de Morales pour réclamer l’indépendance.

En cela, il n’est pas inutile de dire qu’elles ont été aidées par les Etats-Unis, qui, avant même la victoire de Morales, ont envoyé Philip Goldberg comme ambassadeur en Bolivie. Il a d’ailleurs été expulsé en septembre 2008, on ne se demande pas pourquoi : Goldberg est un pro du séparatisme, auquel il a pu s’exercer en Bosnie où il était chef du bureau du Département d’Etat de 1994 à 1996 pendant la première guerre en ex Yougoslavie, puis au Kosovo où il est venu juste avant le référendum pour l’indépendance d’avec la Serbie en tant que chef de mission. Il y reste jusqu’en 2006, quand il arrive en Bolivie. Très vite, le gouvernement bolivien le soupçonne de financer divers groupuscules et autres think tank d’opposition créés pour l’occasion. On sait aujourd’hui qu’il avait préparé plusieurs plans[12] pour virer Morales du pouvoir, engagé des agences de communication pour mener la fronde via les médias, tenté de créer une coalition anti Morales et financé les comités civiques de Santa Cruz et d ‘ailleurs pourvu qu’ils s’opposent au gouvernement[13].

De nombreux propriétaires terriens et/ou gros patrons de l’industrie pétrolière et du gaz du coin mènent la fronde. Dans les deux départements de Santa Cruz et du Beni, 14 familles détiennent 313.000 hectares, accaparés pendant les dictatures dont ces familles étaient très proches, voire auxquelles elles ont contribué. Ces grands propriétaires terriens n’ont que très peu goûté la réforme agraire qui comprenait une redistribution des (et en partie « de leurs ») terres aux paysans et aux indiens, ou encore la déclaration de Morales après le vote de la loi comme quoi «les propriétés latifundiaires, c’est terminé». Le très séparatiste comité civiques de Santa Cruz lance même une grève de la faim si la réforme n’est pas stoppée.

Le chef du Comité Civique de Santa Cruz, et membre du parti d’opposition PODEMOS (« nous pouvons »)  Branko Marinkovic, est un grand patron de l’agro industrie et propriétaire de terres en partie prises[14] aux indiens Guarayo. Ce fils d’oustachi Croate réfugié en Bolivie comme beaucoup d’autres fascistes et nazis après la guerre (Klaus Barbie est aussi passé par Santa Cruz, où le climat est toujours propice aux extrémistes de droite, et beaucoup d’oustachis croates s’y sont réfugiés).

Branko Marinkovic, est un grand patron de l’agro industrie et propriétaire de terres en partie prises[14] aux indiens Guarayo. Ce fils d’oustachi Croate réfugié en Bolivie comme beaucoup d’autres fascistes et nazis après la guerre (Klaus Barbie est aussi passé par Santa Cruz, où le climat est toujours propice aux extrémistes de droite, et beaucoup d’oustachis croates s’y sont réfugiés).

Fin 2005, la loi sur la nationalisation des hydrocarbures amène les sécessionnistes de Santa Cruz tout comme le MAS à organiser de grandes manifestations respectivement contre et pour la loi, si bien que le ministre des hydrocarbures doit démissionner en septembre 2006.

Le mouvement régionaliste mené par les comités civiques de Santa Cruz rejette donc la nationalisation et réclame davantage d’autonomie, histoire de bien profiter des revenus pétroliers sans partager avec les provinces moins riches.

Santa Cruz réclame l’autonomie, et bien sûr la gestion des finances et des ressources contenues dans le sous-sol du département. Des manifestations éclatent dans tout le pays, y compris à l’initiative de la COB, le syndicat ouvrier. Certaines, regroupant -selon les organisateurs- jusqu’à 300.000 personnes, ont été organisées par le comité civique par exemple pour soutenir les patrons de l’agro industrie menacés par certaines décisions du gouvernement, et le préfet déclare avec le comité civique de Santa Cruz qu’ils vont organiser un référendum sur la question de l’autonomie.

Dès novembre 2006, les gouverneurs de six[15] des neuf provinces déclarent cesser les relations avec Morales et le gouvernement bolivien. Le préfet de Cochabamba déclare qu’il va organiser un référendum sur l’autonomie, du coup les paysans font le siège de la ville et réclament la démission du préfet. En 2007, une coalition de provinces autonomistes[16] en appelle carrément à « la résistance civile et démocratique » pour cette fameuse autonomie.

Le comité civique de Santa Cruz organise des manifestations dans la ville où se déroule la constituante, Sucre, et ailleurs aussi dont Santa Cruz évidemment. Pour cela, le comité civique s’appuie sur différents mouvements plus ou moins populaires financés généreusement par la bourgeoisie locale.

En 2008, la province organise illégalement son référendum : 85% de votes pour l’autonomie et 39% d’abstention. C’est une année d’extrême tension entre pro et anti Morales, pro et anti sécession. « La matanza del Pando », le massacre du Pando en 2008, en est révélateur : le 11 septembre, alors que des partisans de Morales manifestaient dans la province du Pando pour défendre le président, ils se font tirer dessus et au moins vingt d’entre eux sont tués. Au début on parle de 20 morts, tués selon les sources par l’armée, par les opposants à Morales armés ou par des miliciens des autorités du Pando[17], et de 50 à 130 disparus[18] dans la manifestation et dans les villages alentour.

En 2008, la province organise illégalement son référendum : 85% de votes pour l’autonomie et 39% d’abstention. C’est une année d’extrême tension entre pro et anti Morales, pro et anti sécession. « La matanza del Pando », le massacre du Pando en 2008, en est révélateur : le 11 septembre, alors que des partisans de Morales manifestaient dans la province du Pando pour défendre le président, ils se font tirer dessus et au moins vingt d’entre eux sont tués. Au début on parle de 20 morts, tués selon les sources par l’armée, par les opposants à Morales armés ou par des miliciens des autorités du Pando[17], et de 50 à 130 disparus[18] dans la manifestation et dans les villages alentour.

Selon la version actuellement établie, des miliciens civils et paramilitaires payés par la préfecture auraient tiré[19], couverts voire sous les ordres du préfet. Une commission de l’Unasur[20], qui regroupe différents pays d’Amérique Latine, mais aussi Amnesty et d’autres, enquêtent sur les faits survenus le 11 septembre 2008. L’Unasur rend son rapport début décembre, et conclut qu’il s’agit d’un crime contre l’humanité. On inculpe le préfet, Léopoldo Fernandez, qui, comme les victimes, attend son procès pour atteinte aux droits de l’homme, assassinat, terrorisme et association de malfaiteurs. Une partie de la garde préfectorale est également inculpée. Fernandez a grimpé en politique pendant la période des dictatures, jusqu’à devenir ministre du gouvernement de Banzer et il est très proche de la bourgeoisie locale. Fernandez est accusé par le président de l’Assemblée permanente des droits de l’homme d’avoir payé des tueurs péruviens et brésiliens pour neutraliser les partisans de Morales.

Entre temps, les témoins qui ont osé s’exprimer ont reçu des menaces de la part des inculpés, et « ne sentent pas protégés » par les autorités. De fait, les exactions semblent être légion, en particulier les assassinats de gamins et d’opposants au pouvoir de cette province sécessionniste.

La propagande

La propagande

Depuis l’élection de Morales (et même pendant la campagne[21]), les médias nationaux détenus par les plus riches du pays ainsi que les médias internationaux ne se sont pas gênés pour décrédibiliser au maximum le programme et les réformes du MAS. A grand renfort de propagande, les mêmes médias ont favorisé la « révolte » de la province de Santa Cruz et les mouvements de contestation divers et variés, de droite et parfois de gauche, qui ont vite émergé.

Toutes les mesures de Morales ont aussi fortement déplu aux multinationales étrangères, et les dirigeants de différents pays ne se sont pas gênés pour critiquer certaines d’entre elles, quand ce n’était pas carrément Morales et la globalité de sa politique. Etrangement, on laisse en paix les dictateurs africains et d’ailleurs, pendant que la « communauté internationale » s’échine à discréditer la politique menée en Bolivie. Les Etats-Unis ne se sont pas privés pour qualifier Morales de « narco cocalero », d’ « instrument de Chavez et de Castro », ou encore d’ « ami des FARC ». La presse bolivienne a fait de même, titrant par exemple « Evo Morales : un discours démagogique », « Un indien sur le point d’être élu président », dans une province où le racisme des Blanc envers les Indiens est prégnant.

Les sondages, pendant et après la campagne, ont également servi à critiquer autant que possible les actions de Morales et du gouvernement. Ces sondages, comme ici, sont réalisés par des entreprises spécialisées[22]

Lula, probablement inquiet pour la pétrolière nationale, Petrobras, a ainsi jugé que la nationalisation des hydrocarbures était un « geste non amical » de la part de la Bolivie. L’Espagne, dont beaucoup d’entreprises ont des intérêts en Bolivie et qui y investissaient plus de 16 milliards d’euros en 2008, notamment dans les secteurs visés par les nationalisations, a été parmi les plus ouvertes aux revendications des séparatistes, et parmi les plus mitigées quant au soutien à Morales.

La question de l’assemblée constituante a elle aussi occasionné une levée de boucliers, que les médias n’ont pas  manqué de relater, mettant en exergue la tension autour du vote sans en expliquer les causes matérielles. Il était à noter que soudain, les médias occidentaux s’intéressaient à la politique bolivienne, et en particulier à la popularité de Morales. Pendant les dictatures, par contre, ces questions n’ont que très relativement intéressé nos médias. Il aura fallu l’arrivée d’un gouvernement socialiste (ou « nationaliste », c’est selon) pour qu’on se préoccupe de ce qui se passe en Bolivie. En France, mais aussi en Espagne, en Grande Bretagne, en Allemagne, aux Etat-Unis…

manqué de relater, mettant en exergue la tension autour du vote sans en expliquer les causes matérielles. Il était à noter que soudain, les médias occidentaux s’intéressaient à la politique bolivienne, et en particulier à la popularité de Morales. Pendant les dictatures, par contre, ces questions n’ont que très relativement intéressé nos médias. Il aura fallu l’arrivée d’un gouvernement socialiste (ou « nationaliste », c’est selon) pour qu’on se préoccupe de ce qui se passe en Bolivie. En France, mais aussi en Espagne, en Grande Bretagne, en Allemagne, aux Etat-Unis…

En Bolivie, Marinkovic a bien expliqué après l’acceptation par le Parlement d’un référendum sur la constituante que Morales mettait en danger la démocratie, et il a pointé les « irrégularités » qui étaient dignes d’une « dictature », pas moins.

La télévision ATB, par exemple, qui a appartenu au groupe de presse Prisa (qui était aussi actionnaire des quotidiens La Razon et El Extra), avant d’être revendu à Raúl Garafulic, a beaucoup soutenu les sécessionnistes en diffusant des reportages plus que complaisants ou en donnant la parole plus qu’à son tour au Comité civique de Santa Cruz. ATB, Unitel et Red Uno, captent 70 % des recettes publicitaires pour la télévision.

Le Comité civique de Santa Cruz, pour en revenir à lui un instant, est actuellement en train de mener une campagne anti Morales, en déclarant par la voix de Luis Núñez (son président) à qui veut l’entendre que les autonomistes sont victimes d’une répression d’Etat et que la Bolivie n’est pas un Etat démocratique (« abus », »excès », « restrictions à la liberté d’expression », « emprisonnements politiques », « persécution » etc.). Ces propos ont un fort écho dans les médias locaux, mais aussi dans le monde politique, notamment le Parti Populaire en Espagne, en Suisse ou même devant l’Assemblée des Droits de l’Homme de l’ONU. Pour mieux plaider sa cause, Luis Núñez a aussi crée le Comité de défense des droits humains et de la liberté[23], qui passe mieux qu’un simple comité civique sécessionniste pour sa tournée mondiale.

En fait, en Bolivie comme partout ailleurs dans les « démocraties », la majorité des médias sont détenus par des gros industriels. La virulente chaîne de télévision Unitel, par exemple, appartient à la famille de propriétaires terriens Monasterio. Oswaldo Monasterio, le propriétaire en titre, détient également 26% de la Banco Ganadero, la « banque des éleveurs », et des membres de sa famille en détiennent les 74 autres pourcents. Il n’avait pas franchement intérêt à vanter les mérites de la réforme agraire. La chaîne de TV Red Uno, appartient à un autre éleveur et entrepreneur[24], Ivo Kuljis, qui est aussi actionnaire de la Banco Economico et ex candidat à la présidentielle pour des partis de droite. Ces deux chaînes ont fait partie de la meute qui a toujours légitimé les actes de l’oligarchie des provinces sécessionnistes tout en décrédibilisant ceux du gouvernement.

En fait, en Bolivie comme partout ailleurs dans les « démocraties », la majorité des médias sont détenus par des gros industriels. La virulente chaîne de télévision Unitel, par exemple, appartient à la famille de propriétaires terriens Monasterio. Oswaldo Monasterio, le propriétaire en titre, détient également 26% de la Banco Ganadero, la « banque des éleveurs », et des membres de sa famille en détiennent les 74 autres pourcents. Il n’avait pas franchement intérêt à vanter les mérites de la réforme agraire. La chaîne de TV Red Uno, appartient à un autre éleveur et entrepreneur[24], Ivo Kuljis, qui est aussi actionnaire de la Banco Economico et ex candidat à la présidentielle pour des partis de droite. Ces deux chaînes ont fait partie de la meute qui a toujours légitimé les actes de l’oligarchie des provinces sécessionnistes tout en décrédibilisant ceux du gouvernement.

La radio Panamericana appartient quant à elle à l’ex ambassadeur de Sanchez de Lozada aux Emirats Arabes Unis pendant la guerre du Golfe, Miguel Dueri, tout comme la maisons de disques Discolandia, la chaîne d’hôtels de luxe Hotel Presidente et d’autres groupes divers et variés.

Le directeur de Bolivision, qui appartient à Tito Asbun, a démissionné car la chaîne exigeait de lui « une ligne informative d’opposition ouverte » au gouvernement.

L’ex président Carlos Mesa a dirigé Amercia Television, puis Telesistemo Boliviano avant de prendre la tête de l’Etat.

Les quotidiens n’y échappent pas, le plus prestigieux du pays étant El Deber, de Santa Cruz, qui forme avec la TV PAT le Grupo Lider (qui vient d’ailleurs de s’allier à la chaîne Red Uno), et détient 13 journaux dans les neuf provinces, pour un tirage total de 1,2 million d’exemplaires par jour. La Razon appartient au groupe espagnol Prisa, et presque tous les journaux locaux appartiennent à des patrons de tendance à droite ou d’extrême droite. C’est même le cas pour les télévisions et les radios en général, ainsi que pour ceux qui les dirigent. Le problème est le même qu’en France : la diversité des points de vue est mise à mal, et les médias commerciaux qui ont pignon sur rue et sont parfaitement alignés sur la pensée officielle, parviennent à passer pour objectifs. Du moins, auprès d’une partie de la population, en général dans les villes, et plus particulièrement les classes moyennes.

Les premiers résultats de l’enquête amènent à soupçonner fortement le dirigeant de la branche bolivienne de Human Right Foundation, une des ONG qui collabore souvent avec la CIA dans les pays cibles où Washington veut instaurer la démocratie, Hugo Acha Malgar, d’avoir été le principal soutien financier –mais pas le seul- de notre bande de barbouzes. Mais on retrouve dans cette coalition des entrepreneurs du coinet le préfet de Santa Cruz, en plus bien sûr de Marinkovic. Au moins 200.000 $ ont été consacrés à l’achat d’armes.

Les premiers résultats de l’enquête amènent à soupçonner fortement le dirigeant de la branche bolivienne de Human Right Foundation, une des ONG qui collabore souvent avec la CIA dans les pays cibles où Washington veut instaurer la démocratie, Hugo Acha Malgar, d’avoir été le principal soutien financier –mais pas le seul- de notre bande de barbouzes. Mais on retrouve dans cette coalition des entrepreneurs du coinet le préfet de Santa Cruz, en plus bien sûr de Marinkovic. Au moins 200.000 $ ont été consacrés à l’achat d’armes.On s‘aperçoit que la Bolivie est en proie à des mouvements autonomistes violents, et que ces mouvements sont dirigés par les préfets mêmes de ces provinces, préfets qui sont d’ardents défenseurs des oligarchies locales. On s’aperçoit qu’une sorte d’internationale autonomiste de barbouzes ainsi que les Etats-Unis sont tout à fait prêts à soutenir ces velléités autonomistes, ainsi que le patronat local. Le moyen ? Une vague d’émeutes et la pression médiatique.

C’est la même recette qui a servi au Venezuela, ou encore au Honduras, quand il s’est agi de préparer les coups d’Etat destinés à virer Chavez ou Zelaya. En plus de cela, l’action des comités civiques et autres mouvements autonomistes favorise elle aussi le désordre, et cela d’autant plus qu’ils peuvent largement exposer leurs revendications dans les médias dominants.

Même si pour l’instant, les multinationales semblent décidées à réinvestir dans la Bolivie, au vu des richesses du sous-sol bolivien et de la tension mondiale à venir au sujet de l’énergie, le doute est permis quant à une paix sociale durable dans ce pays, du moins à moyen terme. Les forces contraires ont quasiment le même poids, grâce à celui, malgré tout, de la population. Et si on regarde ce qui se produit un peu partout en Amérique Latine, que ce soit hier ou aujourd’hui, on observe un certain nombre de coups d’Etat qui, ces derniers temps, ont tendance à s’appuyer sur des mouvements populaires complètement manipulés par des agences de com’ et par les élites locales (et pas que locales, d’ailleurs). Ca a été la même chose autour de la mer Noire et de la mer Caspienne ces dernières années avec les « révolutions » des Roses, Orange et bien d’autres, portées généralement par des mouvements étudiants subventionnés de près ou de loin par Georges Soros et sa fondation philanthropique.

Finalement, on voit qu’en Bolivie le décor est planté pour la scène du coup d’Etat, si toutefois Morales n’effectue pas un virage à 180°. Il peut aussi ne pas se produire, si la population parvient à se mobiliser et que l’opinion internationale ne le cautionne pas.

[1] La guerre du Chaco, de 1931 à 1935, a fait 100.000 morts du fait des armes dernier cri utilisées, et s’est conclue par la cession par la Bolivie de la région du Chaco au Paraguay. On pensait, d’après des prospections de la SOC dans les années 20, y trouver beaucoup de pétrole, et les pétrolières US se sont mises à soutenir la Bolivie tandis que les pétrolières britanniques (menées par Shell) ont soutenu le Paraguay. Jusque récemment, les relations entre les pays ont été tendues à cause de ce conflit. En 1937, le gouvernement bolivien apprend que la SOC avait fait construire un oléoduc secret pour acheminer le pétrole jusqu’au Paraguay, via l’Argentine. Du coup, il a pu faire passer une loi pour confisquer les biens et possessions de l’entreprise.

[2] Au début des années 50, avant la réforme agraire de 1953, 70% des terres cultivées l’étaient dans de grandes exploitations de 1.000 à 10.000 hectares, où les indiens travaillaient parfois pour rien du tout ou pour un peu d’alcool. Le reste des terres « appartenait » ou plutôt était cultivé par les communautés indiennes. En 1953, au moment de la réforme, les 616 fermes faisant plus de 10.000 hectares avaient quasiment la même superficie que les 86.000 autres fermes boliviennes. Mais cette réforme agraire, basée sur le concept de propriété, a eu comme effet pervers de morceler la terre des indiens, qui la cultivaient de manière collective. Une fois qu’on leur a distribué ces terres, les héritages successifs ont entraîné un morcellement tel qu’il devenait impossible de vivre en cultivant uniquement ces petites parcelles de terre.

[3] Contre de grosses indemnités aux entreprises étrangères renvoyées.

[4] Barbie a obtenu la nationalité bolivienne peu après son arrivée d’Argentine au début des années 50. A La fin des années 60, début 70 il a une compagnie maritime qui trafique les armes au profit de diverses dictatures du continent. Sous les dictatures, il participe avec l’armée à la traque des opposants, soutenant au passage les coups d’Etat de Banzer et Garcia Mesa, en 1980, qui le promeut carrément colonel honoraire des renseignements. L’Allemagne, à la demande des Klarsfeld, n’a d’ailleurs pas pu le faire envoyer en Allemagne pour y être jugé pendant les dictatures, qui protégeaient Barbie. Il n’a pu être extradé qu’en 1985.

[5] En outre, à partir de ce moment là les champs pétrolifères qu’on découvre passent à 18% de taxes contre 50% pour les champs découverts avant. Celle loi 1689 a été annulée par Morales.

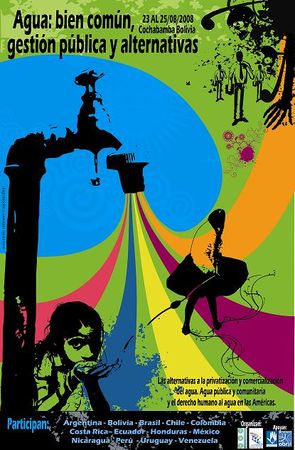

[6] En 2000, un soulèvement populaire des habitants de Cochabamba a réussi au prix de nombreux affrontements avec les forces de l’ordre et le gouvernement, à déloger la multinationale Bechtel (en fait sa filiale Aguas del Tunari) et à faire supprimer la loi qui transformait l’eau en une simple marchandise. Une filiale locale de l’entreprise avait obtenu du gouvernement un contrat d’exploitation des égouts et de distribution de l’eau pour 40 ans, et les tarifs ont immédiatement augmenté, parfois jusqu’à 200%. La privatisation de l’eau était une des conditions fixées par la Banque Mondiale pour des prêts.

[7] En janvier 2005, la seconde guerre de l’eau survient à El Alto, dans la banlieue populaire qui surplombe La Paz (où les habitants, pauvres, devaient consacrer un quart de leur budget pour avoir de l’eau potable, pour un service de plus en plus médiocre. Les employés de la compagnie, payés seulement 1.800 bolivianos par mois, devaient payer comme tout le monde 1.100 bolivianos pour être raccordés au réseau d’eau contre moins de 100 avant la privatisation, étalés sur cinq ans) : après trois jours de grève générale et une semaine de blocus, le gouvernement rompt le contrat, qui devait durer 30 ans : Suez-Lyonnaise des Eaux (qui a du quitter Buenos Aires en 2006) et sa filiale Aguas del Illimani doivent quitter la Bolivie. Cependant, un an plus tard Suez était toujours là et les habitants décident de ne plus payer leur facture d’eau. L’un des meneurs de ce mouvement a été nommé en tant que premier ministre de l’Eau. Bechtel comme Suez réclament encore des indemnités pour ces nationalisations.

[8] Les 26 pétrolières passent sous le contrôle de la compagnie nationale YPFB, chargée d’assurer la vente et de fixer les prix et les volumes. Les biens des multinationales ne sont pas confisqués et elles ne sont pas expulsées si elles acceptent la révision des contrats. Un nouveau partage des bénéfices est instauré pour les champs pétrolifères les plus productifs : 82% pour l’Etat, 18% pour les pétrolières. L’Etat devient majoritaire dans le capital d’YPFB. Evidemment, les pétrolières étrangères (Exxon, Total, Shell, BP, Repsol-YSF, Petrobras) n’ont que peu apprécié.

[9] C’est le décret du 1er mai 2006, appelé décret suprême des « heroes del Chaco », en souvenir des morts lors de la guerre du Chaco dans les années 30, qui annule donc un autre décret suprême privatisant les hydrocarbures.

[10] Certaines familles ont ainsi plus de 200.000 hectares.

[11] Cet organisme répond aux exigences de l’idéologie néo libérale, et a fortement tendance à défendre les multinationales en premier : sur 232 plaintes, 230 ont été introduites par des multinationales. Ses audiences sont à huis clos et ses décisions, sans appel. Bechtel, suite à la « guerre de l’eau », a porté plainte auprès du CIRDI contre la Bolivie, tout comme Telecom Italia, qui avait racheté l’ex entreprise d’Etat Entel et bénéficiait à ce titre de 80% du marché, qui est accusée par la Bolivie d’avoir fait sortir la plupart des bénéfices réalisés dans le pays alors que le contrat précisait qu’elle devait en investir une partie. Du coup, l’entreprise a porté plainte, ce qui a entraîné le retrait de la Bolivie.

[12] Dont des émeutes censées virer à l’affrontement avec les forces de l’ordre et à la convocation d’élections par un Morales décrédibilisé.

[13] Depuis peu, on voit même des barbouzes croates et d’Europe de l’est débarquer en Bolivie et avoir des contacts, par exemple avec le préfet de Santa Cruz, Ruben Costas, ou encore Marinkovic, le leader du comité civique de Santa Cruz.

[14] Le gouvernement accuse sa famille d’avoir usurpé 12.000 hectares de terres, mais 300.000 hectares auraient ainsi été accaparés par quelque 14 familles.

[15] Santa Cruz, La Paz, Beni, Cochabamba, Pando et Tajira, évidemment les plus prospères du pays.

[16] Santa Cruz, Beni, Tajira, Pando, c’est-à-dire 62% du territoire et 35% de la population du pays, ainsi que 90% des réserves de gaz et 60% des exportations du pays.

[17] D’aucuns parlent même de « paramilitaires et tueurs » planqués en embuscade pour tirer sur le défilé, « organisés par le préfet du Pando, Léopoldo Fernandez ».

[18] Parce que certains manifestants se sont jetés dans le fleuve pour ne pas se faire tirer comme des lapins.

[19] Certains paysans parlent même de « mitraillettes automatiques », utilisées par des tireurs.

[20] Unión de Naciones Suramericanas, créée cette année-là afin de faire contrepoids à la ZLEA (Zone de Libre Echange Américaine) et de l’OEA (Organisation des Etats Américains), qui sont sous la coupe des Etats-Unis. Mais l’idée est de faire un peu comme en Europe et d’abandonner le pouvoir national au profit d’un pouvoir supranational.

[21] Des spots de pubs anti Morales, mais aussi anti son opposant Quiroga et contre les autres leaders durant la campagne, ont été diffusés à la télévision et à la radio, mais les temps de parole et l’audience dans les médias n’étaient évidemment pas les mêmes. L’Observatoire des Médias bolivien a conclu après une étude que les médias de référence du pays avaient « une tendance claire à décrédibiliser le candidat Evo Morales et le MAS », en particulier la télévision. Morales et le MAS étaient vus et présentés par ces médias comme incapables de gouverner, et il s’agissait donc d’avoir un vote « raisonné ».

[22] Mais durant la campagne, certaines « enquêtes » d’opinion étaient carrément fournies aux médias par les partis politiques. A cinq mois des élections, on donnait ainsi 14% à Morales, derrière Quiroga de PODEMOS avec 17% et le patron de chaînes de restauration rapide et du ciment Doria Medina avec 16%. Un mois et demi plus tard Quiroga avait 22%, Morales 21%, et à deux mois des élections, Morales était premier, crédité de 33% et son adversaire de 27%. En décembre, Morales a fait près de 54% dès le premier tour et Quiroga 28,6%, les autres candidats ayant tous moins de 8%.

[23] Consejo de Defensa de los Derechos Huma nos y la Libertad

[24] Il possède par exemple un abattoir, la chaîne de supermarchés Hypermaxi, Fridosa, une entreprise frigorifique etc. Mais il a aussi investi dans l’enseignement, avec le collège Mateo Kujlis ou l’université technologique Unikujlis (qui a fait faillite).

[25] Certains des articles de l’ONG n’hésitent pas à être titrés « Morales prépare un nouveau massacre ». UnoAmerica, en effet, n’hésite pas à jeter de l’huile sur le feu en Amérique Latine, en assimilant systématiquement les dirigeants de gauche à des dictateurs.

[26] Qu’on soupçonne fortement d’avoir participé à l’opération Condor pendant la grande période des dictatures en Amérique Latine.

[27] Et il s’intègre vite après son arrivée en 1991 : le président croate Tudjman lui donne très vite la nationalité croate pour ses bons et loyaux services. En 1993 il obtient même le grade de colonel. Il aurait quitté la Croatie suite à des soupçons de drogue et d’armes.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F3%2F1%2F312002.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F41%2F30%2F362748%2F131849111_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F55%2F76%2F362748%2F125559491_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F65%2F17%2F362748%2F89448783_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F71%2F51%2F362748%2F71815747_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F68%2F362748%2F60495384_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F32%2F11%2F362748%2F96449951_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F31%2F22%2F362748%2F68328403_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F35%2F94%2F362748%2F52881520_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F88%2F60%2F362748%2F44092483_o.jpg)